ダイナミックオーディオ川又氏が作り上げた、ゾウセカスに追いつけ追い越せを目標に掲げ開発・製造したラック。

ダイナ川又氏のメール便を今改めて読み返すと、恐ろしいほどの意欲、情熱でこのラックを作ったことがよくわかる。

川又氏は、ホークと呼んでほしかったらしいが、私は敢えてダイナセカスと呼ぼうと思う。川又さんごめんなさい。

川又氏の記事から 抜粋

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ゾウセカスとの出会いと販売意気込み

ダイナミックオーディオ 川又氏の記事

1998年9月25日

No.061 日本初上陸、zoethecus audioを誰よりも早く聴いた。

1998年9月25日クレルやFMアコースティック、ティール、ワディア、などを輸入するアクシス株式会社の営業部長である木村氏が「実は、こんなものをはじめようと思うんですが。」と、大変仕上がりのよいオーディオシステムラックを重たそうに私のフロアーに持ちこんでこられた。

初めはいぶかしんでいた川又氏が聴いてみると、、、

このzoethecus audio(ゾウセカス・オーディオ)とは簡単にいえば高級オーディオラックである。

「AMPLIFIER STAND」パワーアンプの置き台と「COMPONENT SUPERSTRACTURES」フロントエンド・コンポーネントシステムラックの2種類。

「COMPONENT SUPERSTRACTURES」は棚板。これに使用する特殊な素材で9層構造で荷重15kg以下のものを使用する際のZ.Podと、それ以上の荷重に対応するz.slabを選択することが必要になる。

そして、棚板(2枚用フレームz.2/Rから6枚用のz.6/Rまで)を選択しシステムラックとして使用。

ちなみに棚板が3枚とすればz.3/Rで、これにz.slabを3枚使用すると合計で\384,000。

試聴

「AMPLIFIER STAND」であるz.block 2 にジェフロウランドのパワーアンプモデル8Tiをあげた場合と直置きの場合を何度も比較試聴した。

〈途中略 ごめんなさい川又さん〉

床の状態が如何なるものであろうと、zoethecus audioを使用すると間違いなくニュートラルな質感表現に変化する。

「こりゃいい!」

次はz.3/Rにz.slabを3枚使用した\343,000.のシステムラックをテストした。

比較するはゴールドムンドのミメーシスラック(\480,000.)+j1プロジェクトプレーンボード+コーンスタッド(合計価格\174,000.)。合わせて\654,000.。

エソテリックのP0を乗せ替えていつものテスト曲を繰り返し聴き込む。

その後、P0をzoethecusのz.3/Rシステムに乗せ替え課題曲の冒頭を再生した瞬間、 「まいったな、完敗じゃないか。」と。

更に低域が引き締まるのである。いや、低域だけではない。オーケストラのすべての楽器にかかっていた光を反射する薄いラップをサッとはぎとったように、解像度の向上はだれが見ても一目瞭然と言えるほどの差異を見せつける。

この実験によってダイナミックオーディオ川又ルームのオーディオラックは全てゾウセカスになってしまったのであった。

当時の店内の様子。ラックが全てゾウセカス!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ゾウセカス 販売停止

輸入代理店アクシスの告知チラシ

2005年7月

ゾウセカス社事業撤退閉鎖により製品入手は不可能になった。

ゾウセカス社。1994年クリスチャンウオン氏によって創立。1999年アクシス輸入開始。

この報に衝撃を受けた川又氏は、ゾウセカスが手に入らなければ自分で作ってしまえ!と開発を決意。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ダイナセカスの開発

HALC ホークと名付ける事になるダイナセカスの開発物語を川又氏のメールを元にダイジェストでお送りします。

ハルのコンソール。 ハルはハイエンドオーディオラボラトリーズの略である。

HAL川又氏の記事

棚板の開発

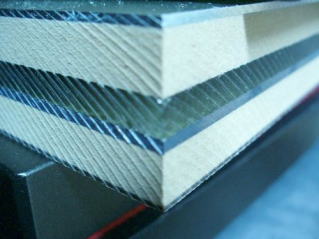

試作No.7

1)1.5mm:アルミ板

2)9.0mm:高密度MDF合板

3)6.0mm:特殊合成樹脂によるコア材■No.4上記による

4)2.0mm:高比重11340 kg/m3を有するダンピング用金属シート

5)9.0mm:高密度MDF合板

6)1.2mm:メラミン仕上げシート

ほっとするように余韻感と低域の解像度が両立する音が出始めた。 そして、試作No.6と7も比較してみると不思議なことに試作No.7の構造のようにテスト機であるX-01D2との接点よりもダンピング用金属シートを離した方が 余韻感が勝り解像度も素晴らしい!!

「求めていたものが見つかったぞ!“試作No.7”これだったらz.slabを凌駕したと大きな自信が持てる音だ。10人に聴かせて9.9人までが支持してくれる音だ!!」

その後も試行錯誤して、No.7が良いことを確認した。

やってみて良かった納得したぞ、試作No.7で間違いない!!

試作機断面 川又さん問題ある場合は削除します。

試作機断面 川又さん問題ある場合は削除します。しかし、25キロもあるX-01D2をいったい何回乗せ換えたものだろうか!?

短いときには音が出た瞬間にも質感が解ってしまうので10秒程度で棚板を交換するということを色々な選曲でやってきたものだ。 この作業は9枚の試作品の到着を待ちながら二ヶ月間に及び、数十回、あるいは百回以上やっただろうか?

“H.A.L.C-Shelf”の音質、それはこのProject“H.A.L.C”の骨格を成す重要なポイントであり、そこに費やした時間と労力と情熱は間違いなく音質の根拠として語れるものとなった。

しかも、このH.A.L.という環境と使用システム、そして私の耳と感性という評価基準はzoethecus社のそれを大きく上回っているという自負がある。

さあ、これで私の目標の半分は達成された…!? と思ったら、次々にラックというものが見せる音質変化の摩訶不思議な要素がこれからも発見されることに・・・

文:川又 2007

ラックフレームの開発

様々な木材を試して方向性を決めた後の文章。

これは木材の素材感をそのまま出している塗装をほとんどしていない仕上げで、今回の開発での基礎として“H.A.L.C-frame”の 材質は「ブナ」を選択した。学名「Fagus crenata」和名「ブナ」英名「Japanese beech」

数ある木材の中で硬度が高いものとしては、黒檀、紫檀、樫、花梨、タガヤサン(鉄刀木)などに次ぐものであり、逆に「ブナ」よりも硬度が低いものとしては 楓(メープル)、桜(チェリー)イヌマキ(犬槇、犬槙)などなど専門家であればもっと多くの種類が上がってくるのだろうが、 「ブナ」は原材料としても入手しやすく中間的な硬度ということで工場の専門家と協議して決定した。

フレームの組み方や構造の開発経緯もあるのだが、残念ながら写真がリンク切れになっていて文章だけでは理解しにくいので割愛した。

そして、床とフレームの接点である脚の開発へ進む。

ダイナセカスラック ベースの開発

<前略〉

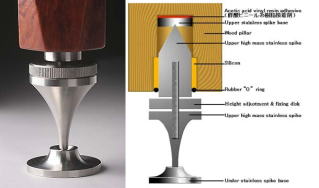

次に、私が“H.A.L.C-Shelf”における試作段階で述べていた余韻感、エコー感の充実という観点を要素に加えていきたい時にSpike baseを使い始めて頂きたい。

木造の床の構造に比較してコンクリートのような硬質な床においてSpike baseを使用することによって、 使用前よりもベースやドラムのような低域の楽音が骨太のイメージを持ち始める。

これは決して低音楽器の音像をダブらせてフォーカスを甘くするという方向性ではなく、重量感として重みが加わってくるという印象だ。

木造のフローリングの場合には、この変化量はそれほどではないかもしれない。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

しかし、ここでホール録音のエコー感が欲しい、ヴォーカルでも声質に潤いが欲しいということになってくると、 硬質な床面にステンレスのベースを直置きということでは対応しきれない要素があり、 商品化する“H.A.L.C”シリーズには受け皿のベースよりもやや直径が小さい厚手のフエルトを付属させることにした。

これをSpike baseの下に敷いて頂くことで“H.A.L.C-Shelf”の変化で試作No.7で音質を決定した要素を取り戻すことが出来るのである。

ここでの実験のようなことは中々一般家庭では難しいと思われる。

木造でフローリングまたは畳という柔軟性がある床材では良いのだが、硬い床材になればなるほど、この一枚のフエルトがニュートラルな方向へとシフトさせてくれるので 当初から使用されることを推奨しておく。

また、それでも更に響きの要素をもう少し増量させたいという場合にはホームセンターで一枚500円程度で購入できるタイルカーペットを用意して頂き、 上手にカットしてフエルトと同様に敷いて頂くことによって好みの方向へチューニングすると言う手もある。

低域の解像度という点については“H.A.L.C”シリーズではいかなる床に対しても一定の引き締め効果を付帯音なしに提供してくれるが、 余韻感の表れ方はアイソレーション効果とは違うベクトルで現れる現象なので記憶して頂ければと思う。

このSpike baseのノウハウはProject“H.A.L.C”を完成させたという実感に基づき私が体験したチューニングで多方面のベクトルがあるという事実。 それを様々な環境で一定のパフオーマンスを引き出すための基準ラインの設定としてご理解頂ければと思う。

これは皆様のお部屋における“H.A.L.C”シリーズのフィッティングということで、ご記憶頂きたい。

2007 川又

この部分は、非常に重要かつラック開発の締めの部分なのでほぼ全文掲載した。

スパイクの構造。

スパイクの構造。非常に凝った作り。誰にもマネできない川又氏の執念が生み出したものだ。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

H.A.L.C ダイナセカスの完成

H.C/3C \560,000 2008年から新価格。

H.C/3C \560,000 2008年から新価格。メイプルも同じ価格。

しかしながら、2011年東日本大震災と折からの不況によりダイナセカスの継続販売は頓挫。中止となってしまった。

2011年アクシスが新たなラックを輸入。これをダイナミックオーディオでは売ることにした。

ラックが全入れ替えとなった川又ルーム。。

ラックが全入れ替えとなった川又ルーム。。2007年から2011年と短い期間の販売だったダイナセカス。

凝った構造、材質から56万円でも上がらなかったのだろう。でも、ゾウセカスなきあと、川又氏は見せた根性と情熱はオーディオの熱さを久しぶりに思い起こさせてくれた一大事だった。

ありがとう。そしてお疲れ様でした。川又さん。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2022年末に亡くなった秋田のN氏の遺産

この2セットのダイナセカスが福島に運ばれ、一台が会津に、一台が福島に来たのだった。

コンポーネントは15年以上前(震災前)のIKシアターに惚れたN氏がオーディオルーム自作から始まり、IKシアターのシステム

そっくりを構築したものだった。

各コンポの説明は別項に譲る。

次が、私のAVルームのもの。

元がゾウセカス2段の入れ替え。

エージング不足だった。

慣らし込んで来たが、川又氏の記事から、インシュレート部(脚接地部)にフェルトを、と言うところを少し研究してみようと思う。

非常にハイスピード。高解像度。霧っと引き締まった音像。見通しの良い音場を実現するラック。

ところが、床の改造、コンポーネントの場所などから色々試行錯誤をしてきた。

プレーヤーLX800 はUHD機ではあるが、CD,SACDも掛けられる。雑誌では音が良いプレーヤーとして紹介された。

しかし、パイオニアが消滅した現在。その雑誌の記事をあてにしてもものがないのである。

パナのZR1(ディーガ30-35万円)が良さそうではあるのだが。

2段のゾウセカスラック。試聴、エージング用。

AURO3DのトップオブトップSP用のアンプ置き場になる予定。

AVアンプからのRCAケーブルが長くなるので、製作待ちである。

2024年7月の装備。

コヒレンス、シナジーは変わらず。UX-1 もLX800も変わらずだが、いろいろ細かいところが変わっている。

見えないけれど電源関係を見直してタップその他を作り直した。