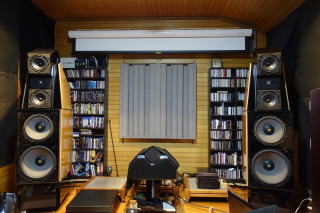

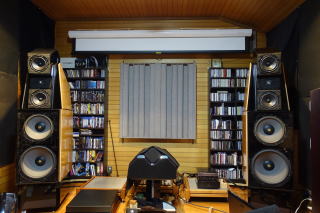

サイドに暗幕をつけたX1Grandslamm

MyAvRoom メイブル 床工事でメイブル2 X1導入でメイブル2.1

〇20250622 近景

サイドに暗幕をつけたX1Grandslamm

〇20250531 X1Grandslamm位置修正

プロジェクターの光線にSPが被って居たのを修正。X1側板にプロジェクター光が反射するのを防ぐ対策実施

布はスピーカーのネット。X1Grandslamm側板上部にピン(画鋲)で留めた。

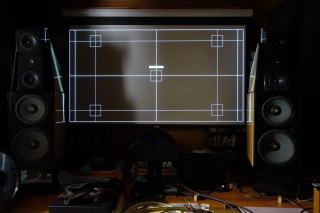

WOWOW 返って来たJUJUママ スナックジュジュママの桃色吐息のシーン。

反射はほぼなくなった。

〇20250517 来客に合わせて。

〇20250413 UX-1が帰って来た。

トレイ出ない現象で2月にティアックに修理に出したUX-1が帰って来た。

なぜこんなに時間がかかったか?ざっとの見積りが出たのが3月中旬。その金額にOKを出してからなしのつぶてだった。

まさか「修理保証がつけられない修理はしないだろう!?」と注進したのが逆恨みされたのか?と販売店KK商店社長に言ったがそれはないでしょうとのことだった。

なにせ2004年購入の品である。修理してもらえるだけでも有り難い。このこともティアックサービスには伝えてあったのだが、、、

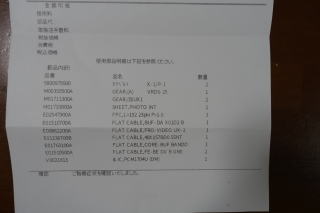

戻って来た修理見積を見て驚いた。

なんとフラットケーブル劣化。全交換。

なんとフラットケーブル劣化。全交換。

おそらくDACからの配線のフラットケーブルの劣化で断線が起きていたようだ。それで現象確認に手間取り時間がかかったと想像できる。

2年前の修理の時もこちらが指摘した例えばフロントRチャンネルの出力レベルがおかしい。サラウンドRの音が出ない。などの現象に対しティアック修理がサラウンド側は確認した。フロントはLチャンネルレベルがおかしいと云ってきて一悶着あったのだった。

この時はDAC基板交換した。

おそらくその時からこのフラットケーブルが劣化断線していた可能性がある。

修理は難しい。だからこそ修理補償を付けてほしかったのだが、その申し入れに対する行動がこの各動作チェックだったのだろう。

今回サービスで確認した現象はSW出力しない、というものだった。

当方の所ではレベルが低いな位の感じだったのだが出力してないというわけではなかったので不良現象としては指摘しなかった。

指摘事項はトレイが出ない、という事だった。

さてエージングを掛けて音出し。

収まるところに収まると安心する。

収まるところに収まると安心する。

音の出方がガラッと変わってしまった=新品同様=のでエージング必要。

トレイはちゃんと動作する。心なしか動作がきびきびしているように見える。

角ベルトは上級機種P01とかと共通のパーツ。それを2本。

X1Grandslammの位置はまだまだ修正要。

2025年4月13日の配置。

〇20250328 MODEL8SP

3月28日ジェフローランドのMODEL9DC=DC9を放出した。

長年メイブルの音の根幹を担って来たジェフのパワーアンプモデル9DC=DC9。

フロントにモデル9を使っていてこのDC9はリアに使っていた。

DC9はファーストオーナーが高齢で運用が難しくなったので放出。

セカンドオーナーは1年かからず放出。この1年の間のどこかで片チャンネル落下させたようでハンドルに傷。リアのガードハンドルも変形。

内部からはカラカラ音がする状態で私が入手した。

玄関先に出したDC9。 ヤマトジットボックスのケージ。

ジェフのアンプには専用輸送箱があってそれがないときは佐川でも西濃でも日通でも大掛かりな梱包が不可欠だった。

それを考えるとこの方式は天と地ほどの開きがある。

ぶかぶかの梱包でぐらぐら。ハンドリングもままならない梱包より遥かに損傷が起きない方式だ。

ジェフローランドの運送でこのようなスタイルは初めてだった。

上写真のかごの中に置いた状態に隙間に更に段ボール緩衝材を挟む。自重で沈んで四方に壁がある状態だとがらがら動かない。

トラックがひっくり返らない限り大丈夫な運送方法だ。

これはすごい。

ヤマトジットボックスは発送、受け取りとも法人の場合に使える運送方法。使い方によって生きる運送方法である。

4筐体220キロ。

4筐体220キロ。

こうして荷台内部に移動しベルトでロックされる。

こうして荷台内部に移動しベルトでロックされる。

あっという間に出発。ヤマトドライバーさんありがとうございました。

2014年落雷(誘雷)でコヒレンス、DC9のバッテリを使うアンプが充電系をやられてしまい太陽インターナショナルに修理に出した。

その時に前オーナーたちの落下損害は外装、内部部品とも約60万円掛けて修理した。

2025年の最近になってファーストオーナーに起こったことが私にも起きてしまった。

MODEL9DCを動かす体力が無くなって来たのだ。修理やレイアウト変更で一つ60キロ以上ある電源部を動かすのがえらいことになってきた。

DC9自体は今まさに絶好調。不良現象もなく音は熟成の極み。ドライブするスピーカーもX1GRANDSLAMM。

しかしもし不調の兆しが現れた場合簡単に動かせないのは自分の年齢としては究極の落とし穴。

X1Grandslammを駆動すること=世界最高峰のスピーカーを鳴らした。これを持ってDC9を手放す決心を付けたのだった。

幸い次のアンプ候補も現れたので急ぎ放出の準備手続きを進めた。

そして新たなオーナーの元へ2025年3月28日DC9は旅立った。

同時に次のパワーアンプを入手。

同日セッティング完了。

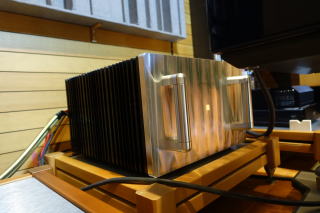

次のパワーアンプはジェフのMODEL8SP200V。

IK氏関連の人物からの品。来歴が確かなのも安心の要素。

MODEL8SPは現在リアに使っているアンプと同じなので素性もある程度分かっている。

センター後ろに設置のMODEL8SP。

センター後ろに設置のMODEL8SP。

これも60キロ。

電源電圧は200Vに改造。

電源ブレーカーボックスで100Vを200Vに変更。

4分の1の容量なので手配は楽。年寄りにもやさしい。

とりあえずセッティング完了。

詳細は追って詰める。

詳細は追って詰める。

当初は左側にSWを持ってこようと考えたが時間がなかったので後程。

接続、音出し。中森明菜のリマスターものをLX800で掛ける。

うーむエージング不足。

明らかにDC9とMODEL8SPの音の出方の違いはある。

これがエージングによってどう変わるか。

数回リピートを繰り返すと音が良くなって来た。

さらにIK氏は素敵なサンプルを置いていった。

SPケーブルである。ワイアーワールドのゴールドエクリプス。バイワイヤものだったが片方をビニールテープで絶縁してシングルワイヤーで使う。

ゴールデンリファレンスSPケーブルとは音の出方が全く違う。

明るくきらきら散乱するワイアーワールドのゴールドの音がする。

これもエージングが進んでいくとまた印象が変わるのであろう。

これは現行品では出てこない(ナスペック)ので詳細は不明だが、中古品のワイアーワールド ゴールドエクリプスの中古だと1.5mで140000円(横浜アフロオーディオ)のようだ。旧定価は100万以上らしいが不明。ゴールドエクリプスⅢ1.7mもので最近のオークションでは12万位のようだ。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

現在の姿 20250328 への移り変わり

Wilson X1grandslammとMODEL8SP

Wilson X1grandslammとMODEL8SP

2025年3月28日 モデル8SPはウオッチセンターの後ろへ。

センター用真空管アンプは向かって右側へ。

↑

Wilson X1GrandslammとDC9の最後の姿

2025年1月 CD棚を背面に。

2025年1月 CD棚を背面に。

↑

X1Grandslamm導入直後

2024年7月23日撮影

2024年7月23日撮影

ワット部分に当たる上の構造物の側面にはまだ化粧板はついていない。アライメント調整がまだだったためだ。

システム6から容積で約4倍位増加のX1Grandslammだ。

高さが書棚と比較して半分くらいのシステム6。X1Grandslammは棚の一番上までの高さがあり圧迫される感じがする。

メイブルは向かって右の天井が屋根の関係で傾斜している。これが高域再生に影響を与えている。

↑

Wilson システム6とDC9

2024年7月22日 X1grandslamm が来る前日撮影

2024年7月22日 X1grandslamm が来る前日撮影

DC9は平置きで圧迫感話。広く感じる。

2024年10月に床工事完了。そこから半年以上床のエージングをDC9とシステム6で行って来た。

システム6も床になじんできて良い音が出るようになって来た所だった。

この最後の音はIK氏にも聴いてもらい「うん綺麗な音だ」と言われた。

良い音の期間はすごく短くその直後X1Grandslammがやって来た。

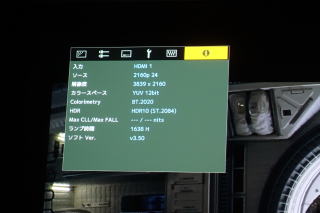

〇20250315 DLA-V9R 導入

3月15日急転直下でV9Rをメイブル2にお迎えした。

これまでのX770Rを外し、天吊りボードを移設。V9Rを天吊りする。

天吊り金具の嵌合がきつかったため、グリスを塗布して何とかハメ込んだ。それでもスクリーンに対してどこかが傾いているため調整が必要。

HDMIケーブル、パワーケーブル、仮想アース線、3DエミッターはX770Rから変わらず。

重さは4キロ増の21キロ。

レンズ口径が10㎝になった。このレンズ径が筐体の大きさを規定する。

騒音は3dbアップの24db。それでも静かと言えば静か。

大きな違いはネイティブ4K。e-shift8K!

コントラストが劇的に向上(770R比)。色の精度が上がり、BT2020と相まって色の解像度が高まって非常にすっきりとはっきりと色が出る。

使用1638H程。

使用1638H程。

HDR視聴だと約2000時間程度の寿命。ランプ自体は770Rと同じなのではないかと思う。

X770Rでも4K投射ではあった。e-shift4K技術ではあったが、2K 投射より格段に4K感はあった。ところがネイティブ゙4Kは細かさが違う。

どっしりと落ち着いた画質。白い文字の抜きが圧倒的に眩しくかつ美しい。

細かい調整は後程だが能力はかなり高そうだ。

余談。

このV9Rを出した仙台のSさん。最新型DLA-V900Rを導入。

価格297万円。

レーザー光源 DLA-V900Rでは3,300lm 寿命2万時間

V900R

V900R

V900Rはレーザー光源となった。これまでのレーザー光源の機種はZ1。

○20250228

LPを聴いた日

CA5ⅡにディーガとHDDを近接して置いてあるので、デジタルノイズが悪さをしてアナログの音は高域減少気味。

マスキング効果なのだろ。

大胆なレイアウト変更しないと解決しないかも。

スクリーンをあげてLPを聴く。

なかなか面白い。

近々コンポーネントが変わるかもしれないので記念の一枚になるか?

モデル9DC DC9とジェフでは呼んでいるようだ。

電源部75キロ アンプ部45キロ併せて120キロが片チャンネル。

モデル9を先に使っていたが事情でDCに変更した。低域の制動能力が段違い。

通常はシアター用にネットを掛けているが撮影用に本来のシルバー姿となった。

これはこれでとても美しい。

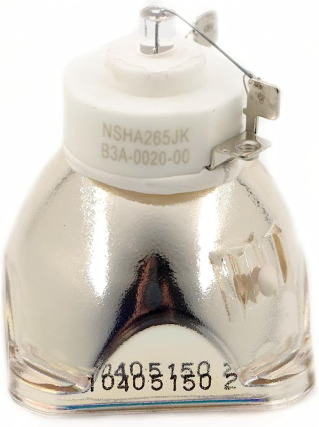

○20250113 DLA-X770R ランプ交換

12月30日にX770Rのランプが発光しなくなった。

これまで1万円のランプの倍額2万3千円のものを12月30日に発注。1月11日に到着。箱に重大な輸送ダメージがあった。

開梱して製品が無事そうなのを確認して室温慣らし。

1月12日に取り付け。

これまでのモノは、SUNLAPという中華メーカー。

型番はNSHA265W。 JVC DLA-X770R用だった。

今回のはeachlight 中華メーカー 上は商品画像だが届いたモノはA'y品(組立品)。外したA'y品と外観はほぼ同じ。

JVC純正が6万円(当時は4万円?)でも2年ちょっとしか持たなかった。1万円のものは1年と5か月(その間何か月かは改造工事のために使用せず)。

であれば2万円のモノは1年から2年持つ可能性があり充分だ。

NSHA265Wはプロジェクター時間で1650H 表示だった。HDRのハイパワーで見ていると寿命が短いのだろう。

○20250102 その2

システム全景

いろいろ写り込んでいる画。

いろいろ写り込んでいる画。

左右のあれこれ。

左はゲームタワー。右はエージング掛けて使えるようにするシステム。

センターパワーアンプは真空管

アハ!のプロローグ6。

アハ!のプロローグ6。

左チャンネル SPの後ろ部。右も同様。

CD棚は、QRDの吸収ではなく乱反射タイプ同様の効果を狙った。

CD棚は、QRDの吸収ではなく乱反射タイプ同様の効果を狙った。

吸音タイプは側面へ移動。この隅っこは低音が溜まる場所でもある。

以前は吸音スポンジ板をおいていたが経年でぼろぼろになったので廃棄した。

12月30日に突然画が出なくなった。プロジェクターを見ると警告ランプ点灯。

ランプ切れだった。

ランプ切れだった。

何だか黄色い色むらになっているな―と思っていた。SPサイドパネルからの反射だとばかり思っていたがランプ末期だったのだ。

これまでは「ランプを交換してください」のメッセージが出ていたものだが、、、

照明を落としたイメージ。

暗いと後ろの棚のうるささが軽減する。

暗いと後ろの棚のうるささが軽減する。

床真ん中は臨時の液晶ディスプレイ。

○20250102 レイアウト変更

12月20日の写真と見比べるとすぐわかる変更。

左がスマホ撮影。作業終了時の右はソニーRX100Ⅲ。

左がスマホ撮影。作業終了時の右はソニーRX100Ⅲ。

サイドのCD棚をSPの後ろに。

QRDを横に。

更に暗幕を掛けてしまった。

正面から見るとCDが雑多な印象になるが証明を落としてしまえば気にならないし、映画の時はスクリーンをおろすのでほぼ見えなくなる。

○20241220

サイドパネル取り付けた姿。

サイドパネル取り付けた姿。

この明るい色がスクリーンに反射して良くないことが起きる。

サイドに黒幕を取り付けるか。

SPユニット前のカバー製作は進んでいない。じつはCD棚の移動も実行していないのだった。

○20241020 近影

手前に広げてある黒いシートはX1GrandSLAMMのカバー用。

〇20240801 音出しを続け、少しづつなじんでいくX1 GrandSlamm

MODEL9DCは、2段重ねに。

センター ウオッチセンター アンプはプロローグ6。

X1グランドスラムは、落ち着いたら表装をすこし見栄えの良いもしよう。

配線をいじるのにぐっと前に出したラック。

左が、ダイナセカス3段。 右がゾウセカス4段。

トップ用のPA70 2個 とリアRchのシステム6。

リアLch システム6。

手前 SW リンAV8150

リアパワーアンプ モデル8SP。

プロジェクターはJVC DLA-X770R 。

電源配線。電源タップなど今回いろいろ手を入れた。

メインcomponentの裏の電源タップは改造。床に固定した。

グランドを共用したメリットデメリットがあり、今確認しながら運用中。

電源回りのバズノイズは結構綺麗に消えている。

ハムノイズが低減している。

アンプのうなり。信号ラインのバズノイズなどは聴感上エアコンが動作しているとはいえ、かなり小さくなっている。

無音状態でのAVルームのSNが上がっているのだった。

不思議なものだ。

〇20240723 プロジェクトX

X1 グランドスラムを見た2023年4月からこのプロジェクトは始まった。

秋田まで行って遺品整理。その中の一つにX1グランドスラムがあった。

1年後。

7月23日に我AVルームにソレはやって来た。

下の方の工事写真と同画角なので見比べるのも面白い。

下の方の工事写真と同画角なので見比べるのも面白い。

仮置きなので、キャスター付き。

各種装備品も付けていない。

フロントバッフル面の見た目はゆくゆく何とかしよう。

Wilson audio X1 Grandslumm s2 である。

まずは仮置き。

うちはマルチチャンネルなので、それぞれのSPから音が出るかどうかをまず確認。

左の3段ラックが、ダイナセカス。

本当は、H.A.L.C. ホークとダイナ川又氏は呼びたいようだ。

もう私はダイナセカスと慣れてしまったのでそう呼称する。ごめんなさい川又さん。

コンポの背面に入れるようにラックを前進してある。

これによって非常に狭くなっている。

リアの様子。

リアにはシステム6が来た。

駆動するのはJeffのMODEL8SP。ラックはゾウセカス。

黒い箱はSW。リンのAV8150。

移動作業で、フロントのネット部がはずれてしまった。触るだけではがれる時期になってはいたのだが残念。

Wilsonの表面のデフラクションパッドは10年もすると加水分解してぼろぼろになってしまうのだ。

これも見た目は後から何とかする予定。

ホコリ対策で空気清浄機は必要アイテム。

〇20240722 システム6の記念写真

まだ、システム6のサイドにモノがあるけど、片づける予定。

翌日7月23日にX1grandslammが納品されるのであった。

〇20240120 2024年今年もAVをやっていきましょう!

2024年1月での現状。 カメラがスマホなので画質が芳しくありません。ご容赦ください。

全景 とにかく映画を楽しめる(画と音がでる)状態にまではなりました。

コンポーネント配線用に、ラックを極端に出した状態にしてあります。

キャスターをつけると音が悪くなりますが、実用を考えると配線出来ないラックは使えないのでした。

背面。

カーテンは、一時期白い粒子の原因と思い込み外していた時期があり、しわしわになってしまいました。

白い粒子の原因は、他にあることが分かった段階でカーテンは戻しました。

コンポセッティング

下から、シナジーⅡi コヒレンス改 UX-1 真ん中 下からコヒレンス改 LX800 4700H CA50Ⅱ ディーガ群 右 上用アンプPA70

×2 GT2000X

〇2023 9月13日から10月4日頃まで AVルームの床工事実施

30年来の課題だった、AVルームの床を工事した。

IK氏改めYOちゃんは、20年以上前から床の脆弱性を指摘していた。

今回、たまたま自宅の風呂場リフォームがあり、土木工事の実際を目の当たりにして、工事のイメージをつかむことができた。

AVルームも同じ業者に相談、以来、施工してもらった。

経過は別項に譲るとして、施工前、施工後の写真を載せる。

作業行程を確認するためにまず、穴をあけ現状を確認する。

作業行程を確認するためにまず、穴をあけ現状を確認する。

穴を開けるといろいろ分かる。

穴を開けるといろいろ分かる。

私が、ミサワホームと打ち合わせしたことが、半分以上できてなかった。

ミサワは、オーディオルームの工事はわからない、と言っていたが、他社(山本音響?)に相談するのもOKしなかったのだった。

SP直下のコンクリート量を可能な限り大きくした。

SP直下のコンクリート量を可能な限り大きくした。

コンクリートを流し込む。

コンクリートを流し込む。

コンクリートの上に合板を貼る。

コンクリートの上に合板を貼る。

この合板に、フローリング材を貼るところの撮影はしたのだが、カメラにSDカードを入れるのを忘れて、画像は無し。

10月2日 コーキング前。

10月2日 コーキング前。

端っこ、継ぎ目にコーキングを施す前。

空気清浄機でエアークリーニング。

10月3日 工事完了

10月3日 工事完了

段差は技術的に解消できないのを、工事業者と私が確認して了承した。

あばたもえくぼか、画龍点睛を欠くか、果たして。

10月4日 仮置き

10月4日 仮置き

〇20230705 X770R ランプ交換

使用時間3300H くらいでランプ交換表示が出た。

HDRの映画をたくさん見ているから仕方がないのだろう。

大体3000時間と言うところか。

下の方の履歴を見ると、2022年6月にランプ交換の投稿があった。以前は5万台だったのが、最近は6万円台。

早いものだ。というか、一年ごとに6万円の出費はすごくきつい。今回は、ランプのみを替えることにした。

中華の専用ランプは11300円(送料込み)くらい。品質面が怖いけど、6万円は今の段階で予算不足。

密林でぽちり。X770R用と書いてある品。

以下商品説明タイトルと商品画像。

元の 交換用プロジェクターランプ NSHA265W 電球、JVC DLA-X770R DLA-X7900B DLA-X7900W DLA-X9000B DLA-X970R DLA-X970RB DLA-X9900B DLA-X9900W プロジェクター用

商品タイトルからして怪しい日本語だが、、、

商品タイトルからして怪しい日本語だが、、、

これが一番安いので、これにした。

届いた現物がこちら。

外したものと比べても、ほぼ同じ。型番が違うが無問題。

こちらが新しい265JK。

こちらが新しい265JK。

ランプ交換するために外したランプA'y

箱の型番、265Jk こちらが外した時間過ぎのランプ。250Jk。

単純に250から265に進んだ?と考えることができるか。それとも、製品グレードが違うのか。全く不明。

それでは、ランプを交換して、本体に取り付けてみよう。

交換作業は、慣れるのに少し時間がかかるけど難しくはない。

写真のように手袋は必須。

いろいろビスを外し、ランプを固定しているホルダーを外し、さらに配線も外さないとビスが外せない、など一回やれば後は大丈夫な感じ。

残念なのは、2022年の外したランプA'yを捨ててしまったこと。

そうすれば、ランプを換えておいて、いざと言うときには即交換。またランプを交換、という流れができた。後悔先に立たず。

さて、作業終了。ランプA'yを本体に取り付け。

結果は。。。

純正品とほぼ変わらず。と言うより、違いは判らない、と言った方が良いか。

少し様子を見てもう一個予備、じゃない、来年用に買っておこうと心に誓った7月であった。

あ、あくまでメーカー保証はない自己責任の作業です。心して取り掛かりましょう。 (^^)

〇20230109 2023年本年もよろしくお願いします。

今年は新春からオーディオファイル訪問という快挙を成し遂げ(IK氏のおかげ)刺激満載幕を開けました。

2023年のAVルーム実際です。

1月8日に突然スクリーンのスプリングがバキッと壊れた。

1月8日に突然スクリーンのスプリングがバキッと壊れた。

9日に奇跡的に交換品導入。元とたまたま同じものを売りに出していた人がいたのだ。(KK商店のKKさんありがとうございました!)

左右には、反射板もどきのCD棚。

主要コンポーネント。

主要コンポーネント。

パイオニアLX901が壊れ、デノンのX6700Hを入れた。

2023年パイオニアはティアックオンキヨーに混ぜられ修理復活したのだが、ティアックに聞くとLX901は修理対象外機種だという。

LX904はOKなのにLX901がダメとは。どうするパイオニアユーザー!?

リア左のシステム5.1

リア左のシステム5.1

リア左上。 B&Wスピーカー 左トップのB&W CM1

リアトップについては御覧のようにB&Wのでかいスピーカーを上げてしまったので、アトモス推奨の下向き設置ができない。

まあいいでしょ!

サラウンド右 システム5.1

右のサラウンドとトップ

プロジェクターはX770Rは同じだが、ランプ交換

HDMIケーブルをATZEBEから別の8K48GHDMI2.1に。

パワーケーブルをEATからZONOTONEの銀コートケーブルを試し中。

AURO-3Dのトップオブゴッド用にエージング中のアンプとSP。

アンプはナカミチアンプ1 。SPはB&W CM1.

手前の黒いスピーカーは年始に入手したパイオニア S81B-LR (2本で定価約25万)

同軸2ウエイ、ピアノブラック仕上げの高級感あるもの。

S1EXのころのSPである。

これが鳴らない。前オーナーが小さな音量で少し鳴らしていたのであろうことが想像できる。

CM1を外しFMをずっと鳴らしっぱなしにしていると少しづつ音が出てくる。

どのSPにしてもいきなり天井に取り付けても鳴りはしないのでこうしてエージングしている。

コンパクトなCM1を天井に取り付けるようになりそうだがもう少し様子を見る。

〇20220612 DLA-X770Rのランプを交換

JVC PKーL2615UG

以前のJVCのランプは2万円位だったのに筐体が変わったX770Rあたりのシリーズの交換ランプは4-5万円する。

おまけに末尾のアルファベットが変わっており値上げになっていたらしい。らしいと言うのはKK商店でものを引っ張ってもらい到着してからものが替わっていると言われた、そんなの聞いてないと言って、カタログ価格でおろしてもらったそうで、お値段は初めの約束通りだった。

箱を見るとメイドインタイランドとある。

この項の昔を見てみると1年半くらい前にランプ交換してあった。

使用時間は3600時間くらいでランプ交換のメッセージが出た。

取説には持つ時間は4500時間と書いてあったがこれはランプ光量低の場合。

家はほぼほぼ4KHDRの光量「高」で投射しているから消耗が速いのかも。

そのまま使い続けると機械の中で破裂し悲惨なことになるらしいから、そうそうに交換することにしたのだった。

〇20220401

MODEL8SP ダウン

3月中旬16日の地震の後復旧に向けて整理整頓、X6700HのAURO3Dの音出しにまい進していた矢先、気が付くとリアのRチャンネルが出ていないことに気が付きました。

リアのパワーアンプが壊れていることが分かりました。

フィガロに修理依頼をして持ち上げようとしたとき左手の指先がぬるり。

これは電解液!

アンプの下に直径20センチほどの液体の溜まりが、、、

しばらく前にも壊れたことのある症状=コンデンサーブローでした。 がーん。

箱詰め時。

箱詰め時。

後から判明するのだがかなり重かった。

MODEL9DCのバッテリー部は75キロで一人では持ち上げられなかった。

それよりはMODEL8は軽かった。50キロ位だと思っていたのだが、、、

フィガロに着いたときの伝票にはケース込みで76キロだったとある。

佐川ではもう運んでもらえないかもしれない。佐川の重いもの飛脚便は50キロまでだからだ。

アメリカからコンデンサーを輸入しなくてはならない、とフィガロに言われ修理は長期化確定。

しばらくマルチ(サラウンド)の探求はお休みです。

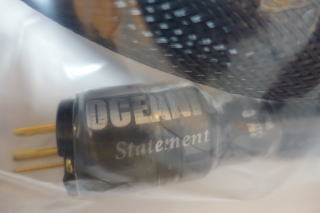

〇20220214 LX800

2月半ばLX800の電源ケーブルを交換。

2021年12月会津のIK氏から入手していたBMIのオーシャニックステートメント。SIS中古で15.4万円。

低域が出るケーブル、と紹介されていたので、どのコンポーネントに使おうかと思案しておりました。

最近、仮想アース、フェライトコア、HDMIケーブル交換で、LX800の画質が大いに向上していました。

LX800の電源ケーブルはゾノトーンの銀ケーブルをずっと使用。

銀は映像系にすこぶる相性が良い。画面が輝くのである。

カートリッジのリード線の時代から体験してきたこと。

銀ケーブルは音にはよろしくない。低域の腰の抜けた変な音になる。高域は輝くのだが、その癖のある高域の輝きには好き嫌いが出る。

ひたすら映像のためにゾノトーンの銀コートパワーケーブルを使っていたのだが、上記の理由でここに銀ケーブルを使っている根拠が薄くなってきた。

そこで、音の良い、画のためではなく音のためのケーブルを持ってきたのだった。

BMI OCEANIC STATEMENT

BMI OCEANIC STATEMENT

その結果、音が激変!

ばりばり。ずどん!ずうううん。と鳴る。

LX800はもともと音が良いプレーヤだがその真価は発揮されていなかった。

BMIのオーシャニックステートメントは超低域から超高域までフラットに描き出す。

もともとの素性がワイドレンジかつ情熱的だったパイオニアのプレーヤーの音がさらに超広帯域の周波数特性となり無理せず超低域から高域まで伸びきる感じなのだ。

オーシャニックステートメントは驚くほど軽い。見かけはPADのドミナスのようだがその4分の1以下の重さなのだ。

ドミナスは絶縁に液体を使っているのですこぶる重い。対してこちらは、おそらく絶縁に空気を使っているタイプのものだろう。

導体はプラチナという噂がある。

メーカーホームページには詳細な説明がない。中華の偽造対策なのだろう。

とにかく出てくる音がけた違いに変わった。それも良い方に。

〇20220115 AVアンプ交換

LX901が不調で、デノンAVC-X6700Hを導入しました、。

LX901の場所にそのまま入れ替え、、、という訳にも行きませんでした。

X6700HにはFMチューナーが入って居なかったのは残念。LX901、X4700Hには入っているのに。

また自宅改修工事に合わせて屋外アンテナを29年ぶりに交換したので、アンテナ線などなどをほぼ新規入れ替えなどを実行しました。

昔アナログビデオ時代にベータ、VHS、TVへの接続にアンテナを3本上げていたのを1本に集約。

ハイゲインのアンテナ1本でOKにしようと言う目論見。

リアパネル

リアパネル

FMアンテナ端子がないのにこの時は気が付きませんでした。

〇20211118

2021年も11月。

中島みゆきを聴くナウ。

GT2000Xのアーム基部の上下調整ねじが自然と緩んで下がってしまいます。

ここのT字型ねじはすこし力を入れると「もりっ」と折れるダイカスト製。

すでに過去一回折っていて、もう交換ノブがヤマハに無いそうです。

と言うわけで、今日は爪楊枝を隙間に合わせて切ってはめ込みました。

T字のノブは適度に締めて。

鉄とかプラスティックよりは木の方が音に良いのだな。

カートリッジを交換しなければアーム高さを調整する必要はない。

〇20201017

コヒレンス メンテナンス 2台

2020年10月 プロジェクターのランプ交換

コヒレンスのバッテリー交換×2台

1台は2016年にバージョンアップをしていました。

もう一台も2016年にバッテリーを交換していたようですがバージョンアップはなし。今回バージョンアップの一部である初期のコヒレンスの問題点。XLRのグラウンドが端子単位でフローティングされていたのをシャーシグランドと共通化する作業をフィガロにやってもらいました。

でバージョンアップしてあったコヒレンスをフロント側にそうじゃない方をリア側に変更配置。

ついでに各端子のクリーニングを実施しました。ジェフのXLR端子は酸化しやすくクリーニングの綿棒に黒い汚れがびっしりつきます。

やはりクリーニングはまめに行う必要があるのですね。

〇202001 近影

ターンテーブルシートを変更

ターンテーブルシートを変更

ブチルゴム系のJP701からSPECのAP-UD1へ。

〇20181116 近景

LPのまとめ聴きをしました。

LPのまとめ聴きをしました。

ターンテーブルはようやくなじんできた感じです。

ターンテーブルはようやくなじんできた感じです。

4KUHDプレーヤーUB90が一番上。

4KUHDプレーヤーUB90が一番上。

フォノイコ(プリアンプ)は25年以上変わらずCA-50Ⅱ

一番下の金色のディスクケースみたいなものは音質改善ケース。

ここにCDなど12センチディスクメディアを入れると音(と画)が良くなる不思議ケース。

おすすめです。

右端が定番LPクリーナーD4システム。(35年変わらず)

○201712

お掃除中です。

お掃除中です。

○201710

デゲのビートルズLP HELPを聴く。

デゲのビートルズLP HELPを聴く。

GT2000Xは今のところ好調をキープしています。

重量級TTも馴染んできたようです。

〇201709 UHDディーガをリビングに。

UB90を導入

本来ならUB900を狙っていたのですが、、、

本来ならUB900を狙っていたのですが、、、

アナログ2Ch充実させるのに、10万アップでは、と考え、ウルトラHDのHDR画像再生のために下位モデルUB90 を導入しました。

黒は写りが良くないです。

黒は写りが良くないです。

音声はHDMI出しなのでUB900 じゃなくても、、、という感じでしょうか。

UBZ1のダウングレードというよりはUB90にレコーダー機能を付けたのがUBZ2020であると考えています。

UBZ2020はプレーヤーとしても十分に美しい画質です。

シアターモードがありUBDを再生するときこのモードをオンにするとチューナー、HDDの電源をオフにしてプレーヤーとして電源を活用。

かつチューナ映像系からのノイズを減らすことができる機能です。

〇201707 AVアンプ交換

アトモス再生可能なパイオニアのSC-LX901

アトモス再生可能なパイオニアのSC-LX901

BDP-LX88との連携も実現。

デザインはパッとしないけれど少し元気な時代のパイオニアのエッセンスを感じることができるコンポたち。

今のパイオニアには、このLX88とLX901が精いっぱいか?

〇20160827

GT2000Xの重量ステンレスTTも少しずつ馴染んできました。

GT2000Xの重量ステンレスTTも少しずつ馴染んできました。

こんなにエージングに時間がかかるとは。

というよりこんな金属の塊でもエージングで音が変わって行くのか、という方が驚き。

LX88を入手したのもつかの間パナのUHDプレーヤーが登場の昨今である。

LX88を入手したのもつかの間パナのUHDプレーヤーが登場の昨今である。

パイオニアはアップデート配信で何とか意地を見せて欲しい。

BDメディアが乱雑においてあります。

BDメディアが乱雑においてあります。

PS4はほとんど使っていません。

ゲームのスターウオーズをやるために購入しましたが操作が難しくでなかなか扱えません。とほほ。

PS4は画はきれいです。

○20151031

プロジェクター変更 見た目は変わらないけれどDLA-X770R。

HDMI入力しかなくなったので 線材が減っています。

X770R これがまた素晴らしい画質。

X770R これがまた素晴らしい画質。

70Rに比べて抜けが良い。高精細。コントラスト強化。色の出方が段違い。起動が少し早い。などなど。

12月にEp7が公開されるが、Ep4をおさらい。

12月にEp7が公開されるが、Ep4をおさらい。

BDで再確認するとさらにご機嫌な画質でSWを楽しめる。

雑誌での評価が思わしくないAV8801。

雑誌での評価が思わしくないAV8801。

パワーコードをドミナスに替えシステムエンハンサーで各DACを鳴らしこんで1年。

オーデッシの効果もありばりばり鳴るようになっています。

GT2000Xに重量級ターンテーブル。

GT2000Xに重量級ターンテーブル。

11月北海道の業者から購入。

無垢ステンレス削り出し。

○20150904

アトモス用フロントハイを設置。

アトモス用フロントハイを設置。

アトモス用リアハイを設置

アトモス用リアハイを設置

○20150413

2013年撮影ですが、YAMAHA GT2000X。

20110311震災時ラックから落下、正面角などに傷がついてしまった。

アクリルのカバーも後ろの取り付け基部のところが割れてしまいました。

補修はしたものの力がかかる取り付けはできなくなりました。もともと、動作時はカバーを外していたので実用上は困りません。

幸いアームは無傷でご覧の通りカートリッジもテクニカOC9Ⅲ ltd (2013年)へ換装。素晴らしい再生が出来ています。

フォノイコは、ナカミチのCA50‐Ⅱ。CA70 のディスクリート、LR別ガラエポ基盤までは行きませんが至極まともに設計されたEQ回路でワイドでフラットな再生ができます。

CA50‐Ⅱはハードでダイナミックな表現、または唇の濡れ具合までわかる熱情の表現などは苦手です。

その辺はメーカーの考え方だったようです。

のちの1000PDACも似たようなワイドでフラットな表現であるのと通じているようです。

○20141224

2014年末の姿。

2014年末の姿。

2014年一時的に戻って来たMODEL9DCで一度は元通りにはなったが、、、

2014年一時的に戻って来たMODEL9DCで一度は元通りにはなったが、、、

BDP-LX88は電源コードと合わせてエージング中。

BDP-LX88は電源コードと合わせてエージング中。

○20141220 BDP-LX88

LX91があった場所にLX88を設置。

LX91があった場所にLX88を設置。

音声出力はXLR2chを使いたいので今回はカルダスヘックスリンクG5Cを接続。

RCAもあるけどDACの使い方を見ると8ch分のDACを2chにしている。

という事はバランスのホットコールドをそれぞれバランスで動作させている。という事でこれはぜひXLR出力を使いたくなります。

○20140714 カーテン交換

リア部

リアのシステム5.1の背後には丸めた子供昼寝用布団を丸めて突っ込んである。

リアのシステム5.1の背後には丸めた子供昼寝用布団を丸めて突っ込んである。

コーナーは低域がたまりやすいため。

8月埃(ダニ)対策で座布団、吸音用布団などを撤去しました。

リアに持ってきたSW。

リアに持ってきたSW。

コンセントがたまたまコードの届くところにあったので1コンセントで専用給電。(ただしブレーカーは共用)

フロント部

フロントのモデル9DCを電源部アンプ部重ね置きから1台づつ平置きへと変更。

フロントのモデル9DCを電源部アンプ部重ね置きから1台づつ平置きへと変更。

SWを後ろに持って行った関係でリアに置いておいたコンポを電源部の重しに置いた。

熱にあぶられて劣化が進みそうなので早急に置き場所を考えない考えないといけません。

○201403

MODEL8SPが修理から戻ってきました。3月中旬。

代替えでPA70 を入れていましたしたがRCA入力で逆相だったこともあり今一でした。

やはりジェフでなければ。

○20140223 レイアウト変更

左側のモデル9DCを平置きに。

左側のモデル9DCを平置きに。

パワー部を右に近づけることによりXLRケーブルを何とか接続。

左側にフロントコヒレンスを移動。それでもUX-1との接続がぎりぎりでいろいろ整理してこの画面よりはコヒレンスもUX-1も正面を向くようにしました。

左側にフロントコヒレンスを移動。それでもUX-1との接続がぎりぎりでいろいろ整理してこの画面よりはコヒレンスもUX-1も正面を向くようにしました。

パワー部はゾウセカスラックへ。電源部はTAOCのボードへ。

パワー部はゾウセカスラックへ。電源部はTAOCのボードへ。

実はこの方が音がのびのびして良い結果になった。2段重ねはゾウセカスに対して重すぎなのか!?

○20130113 システム変更

リアのMODEL9DCをフロントに。リアへ持って行っていたゾウセカスラックをフロントに戻した。

リスニングポイントから見るとほとんど変わらない。

リスニングポイントから見るとほとんど変わらない。

○20120808

センターパワーアンプのゾウセカスラックをリア用に外したため、センター用パワーアンプにはグランデッサを用いることにした。

○20120527 MODEL9DC 設置

MODEL9DCを入手。2011年12月に高齢のファーストオーナーが手放したMODEL9DCを入手した若手音楽愛好家が都合で4月に放出。

おやぢが入手することになりました。

ファーストオーナーでの落下があったらしく電源部リアパネルのハンドルが曲がっています。

かなりの力でないと曲がらないのでメンテナンスンの時に誤って落とした可能性があり、それがあったからメンテに自信が無くなりファーストオーナーが放出に至った可能性があります。

セッティング後動作確認はOK。ただしジェフのバッテリードライブ物はバッテリー寿命がありバッテリ交換に相当の資金が必要となります。

音は雑記帳をご参照ください。

リアに設置すると放熱、ハム音などが気になるところです。

リアに設置すると放熱、ハム音などが気になるところです。

しかしモデル9DCはスタンバイ時の放熱はほとんどなくハム音もなし。

○ 201112 12月機器の変更がありました。リア用プリアンプにコヒレンス。

シナジーⅡiを一台放出。収まるところに収まった観のあるフロント用シナジーⅡi。UX-1の上が先に導入のコヒレンス。UX-1の下がこの度導入のコヒレンス。音量表示部が集中表示できるように配置しました。

シナジーⅡiを一台放出。収まるところに収まった観のあるフロント用シナジーⅡi。UX-1の上が先に導入のコヒレンス。UX-1の下がこの度導入のコヒレンス。音量表示部が集中表示できるように配置しました。

天井設置のプロジェクター。

天井設置のプロジェクター。

18年間プロジェクターは天井設置をしていませんでした。

初代のVPH100 QJは恐ろしく重く天井に強烈な補強を入れなければ天吊は不可能。

鉄筋コンクリートの会津IKシアターでは初期から設計に入っていたのでG70 を立派に天吊を実現していました。

当時の3管100QJは年中レジずれ調整をしなければならなかったので実際天吊では調整ができなかったのでした。

100QJは調整のためカバーねじを外してありました。

最近HD1が故障のとき久しぶり(2年ぶり)に灯を入れ投射しました。

SDのRCAピン入力しかない本機は解像度こそ高くはないものの明るさ、コントラスト、彩度などダイナミックな3管の醍醐味が味わえるもの。

3管はすごいな、と改めて実感したのでした。ただすでにHDに移行しているのでSDの3管に戻ることはありません。

コヒレンス

コヒレンス UX-1 ネブ式クロック交換が待たれる。

UX-1 ネブ式クロック交換が待たれる。 シナジーⅡi。電源部は床直起き。

シナジーⅡi。電源部は床直起き。 AVプリDTC9.8。

AVプリDTC9.8。 BDプレーヤーBDP-LX91。

BDプレーヤーBDP-LX91。(後日パイオニアに確認したところ、不可能という回答。たとえればエンジンが違うので3Dは再生できない、といことでした。残念。)

ウオッチセンター。この直後フロントカバーが落下しました。

ウオッチセンター。この直後フロントカバーが落下しました。

少し背が高いので場所を換える必要があるかも。幸いにも上方からのプロジェクション映像にはかぶりませんでした。足がキャスターなのでスパイクがあれば良いなあ。

少し背が高いので場所を換える必要があるかも。幸いにも上方からのプロジェクション映像にはかぶりませんでした。足がキャスターなのでスパイクがあれば良いなあ。 手持ちカメラで撮影。画面のぶれはご愛嬌。

手持ちカメラで撮影。画面のぶれはご愛嬌。 ウオッチセンターに黒い布をかぶせました。スクリーンからの反射を防ぎます。ウオッチセンターの背面もきれいな塗装がしてあり結構反射するので、後ろ側にも布をかぶせてあります。

ウオッチセンターに黒い布をかぶせました。スクリーンからの反射を防ぎます。ウオッチセンターの背面もきれいな塗装がしてあり結構反射するので、後ろ側にも布をかぶせてあります。 スタンド底面部上面にも布を。リア側にも布をまわしました。

スタンド底面部上面にも布を。リア側にも布をまわしました。

ウオッチセンター設置。

ウオッチセンター設置。 パットン大戦車軍団投射。

パットン大戦車軍団投射。 システム5.1左側

システム5.1左側 システム5.1右側

システム5.1右側 Witt 左側。Ikシアターから来たWittもしばらく鳴らしてやっと音が出てくるようになりました。

Witt 左側。Ikシアターから来たWittもしばらく鳴らしてやっと音が出てくるようになりました。 Witt右側

Witt右側 音が少し落ち着いて来ました。

音が少し落ち着いて来ました。 ラディアンに代えウイルソンのシステム5.1。センターは以前からのカブⅡ。

ラディアンに代えウイルソンのシステム5.1。センターは以前からのカブⅡ。 リアSPはWITT。

リアSPはWITT。 リアSP右側。

リアSP右側。 フルウイルソンになる前のシステム。

フルウイルソンになる前のシステム。 2009年念願のセンターパワーアンプ用のゾウセカスラックを設置。センター音声が立体的になった。ゾウセカス効果だ。

2009年念願のセンターパワーアンプ用のゾウセカスラックを設置。センター音声が立体的になった。ゾウセカス効果だ。 2009年3月にはリア側にゾウセカスラック。

2009年3月にはリア側にゾウセカスラック。 最近のセッティング。センター用アンプのボードを変えて試したりしたが、結局イルンゴのボードになった。

最近のセッティング。センター用アンプのボードを変えて試したりしたが、結局イルンゴのボードになった。 木製ラックはレガシーハードの設置場所としてみました。

木製ラックはレガシーハードの設置場所としてみました。 ラック増設。このラックはくせもの。どうしても木の素材を優先して、もっこりとした音調。シャープでハードな表現とは異なる方向性を持っていることが使って判ってきた。(200811)

ラック増設。このラックはくせもの。どうしても木の素材を優先して、もっこりとした音調。シャープでハードな表現とは異なる方向性を持っていることが使って判ってきた。(200811) フロントは変更少なし。センターに吸音マットを入れてある。このマットは、リアに移しました。

フロントは変更少なし。センターに吸音マットを入れてある。このマットは、リアに移しました。 スクリーンを上げた状態。

スクリーンを上げた状態。 AVプリ。HDオーディオのデコードが出来るインテグラDTC9.8。

AVプリ。HDオーディオのデコードが出来るインテグラDTC9.8。

コヒレンス導入。

コヒレンス導入。 シナジーⅡiの電源部、一番上がコヒレンスの音量表示装置(リモコン受光部)

シナジーⅡiの電源部、一番上がコヒレンスの音量表示装置(リモコン受光部) ゾウセカスラックにシナジー、UX-1、コヒレンス、AX1700と配置。結果振動モードが同じようになる効果が見込まれる。PS3は贅沢にもUX-1の場所に収まっている。

ゾウセカスラックにシナジー、UX-1、コヒレンス、AX1700と配置。結果振動モードが同じようになる効果が見込まれる。PS3は贅沢にもUX-1の場所に収まっている。

LD装置、DATとレガシーハード視聴。

LD装置、DATとレガシーハード視聴。

エアーD-1とEADシアターマスターシグネチャーの組み合わせ。

エアーD-1とEADシアターマスターシグネチャーの組み合わせ。

MODEL8DC。ゾウセカスのアンプラックを入れたときのもの。

MODEL8DC。ゾウセカスのアンプラックを入れたときのもの。 EADシアターマスターシグネチャー。プロジェクターソニー100QJとともにリスニング位置のまん前にセッティングしていた頃。下はCDプレーヤーナカミチ1000MB。

EADシアターマスターシグネチャー。プロジェクターソニー100QJとともにリスニング位置のまん前にセッティングしていた頃。下はCDプレーヤーナカミチ1000MB。