プリメインアンプ

○ トリオ KA‐2200 1982年 1982年発売 158000円

当時、オンキョー A‐820GTR(17.5万円)、サンスイ 707,907シリーズ。 パイオニアA‐150(9.98万円)、ヤマハA‐6a(6.98万円)、ソニーTA‐AX8(13万円)、トリオKA990(79800円)など、いろいろ聴き比べた結果、高域がさらさらときれいになるKA2200を選択。

重量 15kg

消費電力 -

出力 150W × 2

F特 20から20kz ± 0.2db

SN比 82db MM

KA990の上級機。

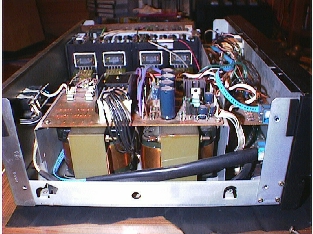

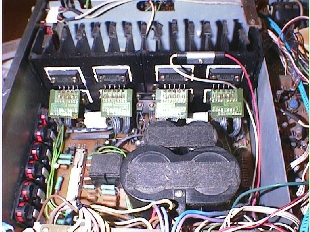

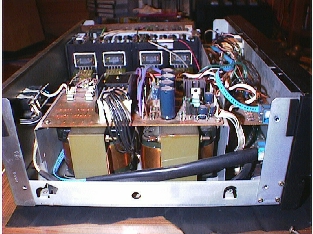

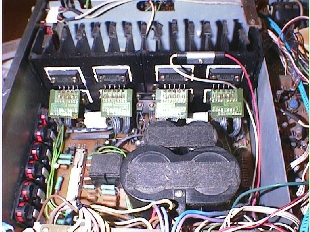

電源コンデンサー2段構え。パワーアンプを小出力と大出力の2段構えで使うDLD方式特有のもの。

40W+40Wの小出力アンプが基本的に動作。出力が跳ね上がったときに自動的に150W+150Wに切り替わる。したがって、通常音量では、巨大な電源を持った40Wアンプとして動作している。

8オームで162Wだが、4オームで217W、2オームで242Wの連続出力が得られる。

あわせてΣドライブを装備しているので、スピーカーをコントロールする能力は高いはず。

音は、きめが細かくつやがあり、ひずみ感が少なく、透明感もあり、落ち着いたサウンドになっている。

超低域の押し出し。切れ込み。リアルな音像といったファクターは少ない。

このとき、オンキョーや、後に出るNECのA10等を買っていたら、私のオーディオ暦もまた違ったものになっていたかもしれない。

何とパワートランスが二つ。LR用ではなく、大電流用と、小電流用らしい。

コンデンサーも大小2連。ブチルゴムはおやぢの追加。コンデンサー、リレー、フォノ部基盤裏、などに張ってある。

昔はヒートシンクにブチルゴムをはり、割り箸を渡して共振防止にしたが音がつまらなくなったので割り箸は外した。

パワーICはサンケン製。片チャンあたりプッシュプルの2連。小出力と大出力用の2段重ねか?

○ 外装はL03Aのフロントパネル。ボリュームノブ、トップカバーである。

他のボタン、つまみを買えないか、と、当時のトリオの営業さんに訊いたら断られてしまった。

フロントパネル、トップカバーは、販売店で傷がついたものを譲ってもらったもの。気分は、上級機のL-03Aだ。

ボリュームノブはアルミ無垢で、90g。(L03A用) 純正品は、モールドにアルミキャップを重ねたもので、もっと軽い。

実際KA2200とL03Aの違いは、外装のほか、シャーシが銅メッキされているなどの違いだけだったような(各パーツがブラッシュアップされている、というカタログ表示もあった)気がする。

このデザインは今見てもすばらしい。中央付近のデッドスペースがいいんだなあ。

電源を入れるとボリュームノブ左脇のインジケーターが点灯し、アンプが生きているぞ、という雰囲気を出している。 20041225撮影

○ サンスイ AU-D907L extra

この時期のサンスイのアンプは、外装は変わるが、出力、重量は変わらず、進歩が飽和状態になっていたことをうかがわせている。このアンプは、LAPTトランジスタがなくなる前の製品。外装がつやありの美しいブラックパネルになっている。

パワーアンプ部だけ見れば、ナカミチPA7とどっこいの力強さ。ただ、バランス回路なので、ブリッジ接続が基本的にできない製品だった。

○ ナカミチ AMP‐1 1992年

アコースティックタイムアライメント、というアンプ方式を導入。

ステイシス回路の残り香があるかなあ。

末期ナカミチの、まともに設計されたプリメインアンプ。

中域の音像感は良いが、超高域に突き抜ける高音、超低域を揺さぶるような低音とは程遠いものであった。

そのため、日本市場では、中途半端なポジショニングになってしまった。

パーツ的に見ると、入力セレクターは、モーターを回して、入力をセレクトする。通常は、IC等での電子的切り替えなのだが、あえてモーターで、メカ的に入力を選択。

ボリュームも同じ。ボリュームの軸を、モーターで、機械的にまわすのだ。これらは、電子式にすることによる音質劣化を避ける為の設計だった。ボリューム自体もこのクラスではグレードの高いものを使用していた。

パワーアンプ部はシンプル、パワートランジスタ2パラプシュプル。