zakki202401-03

〇 20240401 ハイエンド

今年のシステム

最近ふさぎがちだったので、思い切ってシステムを入れ替えてみた。

退職金とか地震保険金とか生命保険解約金などかき集めた。

まずはスピーカーから

現状のWilson system6から、同じWilsonの GRANDSLAMM X1へ

GRNDSLAMM X1Ⅱ 1000~1500万円

システム6はサラウンドに回す。

AURO3D用に、何本かSPを追加しなくてはならないので、現状のB&WのコンパクトスピーカーCM1やDM660などのオールドSPから

最新の800D3へ。

X1とは音の傾向がかなり違う。現代的な音がする。

一本220万円を数本AURO3D用に回す。

エアーフォースゼロ 5000万円 これはGT2000Xの代わりに。

モデル9DCの後釜に、とりあえず入れてみた。

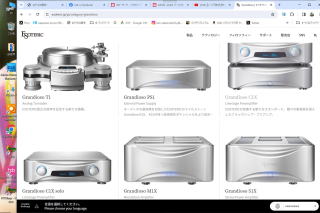

グランディオーソ M1X モノアンプ 286万円 ×2

これも良かったが、SPECのモノアンプも良さげだ。

RPA-MG1 モノ366万円 × 2

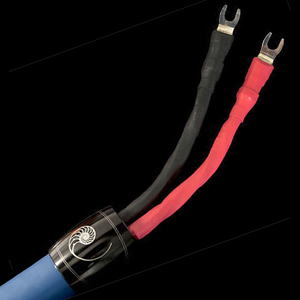

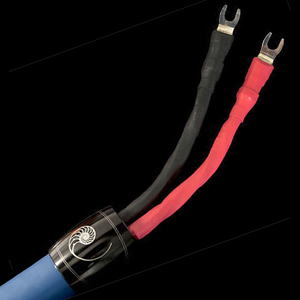

X1に合わせ、ケーブルも入れ替えた。

カルダス クリア ビヨンド 3m ペア 237万円

BDトランポート ディーガZR1

36万円(安値で30万円)

36万円(安値で30万円)

型番からわかるように、録画機である。BSデジタルの4Kは、HLGハイブリッドログガンマという方式が使われている。

通常のプレーヤーはPQ方式の再生は問題ないのだが、HLGができない。

であれば、初めからハイエンド録画機を作ってしまえ、とパナソニックが作ったトランポートだ。

昨今の4Kディーガは、画質・音質ともに向上してきたが、プレーヤーのUB900系に比べると、録画機分画質・音質の極みには到達していなかった。

ディーガ画質・音質をUB900 系より高めるとどうなるか。

ZR1は、パイオニア亡き後BD再生の旗艦機として君臨する機種として開発されたのだ。

ストームオーディオ ISP Mk3

1.jpg)

サラウンドコンピューターと私が呼んでいるコンポ。

マルチDACがNADACとすれば、ストームはサラウンドコンピューターだ。

サラウンド各SPについて、他のSPとのステレオフォニックを形成。さらに位相を管理し、周波数特性もいじってしまう。

以前から、AVアンプに付属していたサラウンド調整のオーデッシーを、単体で音を調整してしまうというコンポーネント。

Mk2が160万円クラスだったのが、輸入代理店が調子に乗って倍額以上に設定した。

Mk3で300~360万円。現行品がこれしかない。と言うよりほぼ売れていない(在庫なし)ので、バージョンアップは簡単なのかも。

UX-1の代わりに、ファイル再生にしてみた。

ディラックライブという低域の位相補正がすごい。

最後に

車は普段使いのプリウスから、ハイエンドのランボルギーニアヴェンタージュをセカンドカーに。

7000万円

4月1日を有意義に過ごしたな~。 (^^)

オーディオだけで9000万円。

ランボルギーニを入れると、予算総額1億6千万のお買い物であった。

世の中のお金持ちの皆様は、4月1日でなくてもこれらを手にしてストレスゼロで生きているのだろうな。

でも、世帯収入1000万円。30年で3億円を実際に稼いできた我が家。

どこに消えたのか、億の金。

まあ実際は、世帯収入600万円くらいなのか。それでも一億8千万円はあったはず。

もっと実際には、300万円?30年で9000万円。それでも約一億円に近いお金があったはず。

必死こいて働いていた時には、将来の夢実現に対する予算建てが全くできなかった。

これから、例えば、個人収入年収300万円。10年間で3000万円。

生活費に回ることがなければ、数千万円の楽しい予算組み立ては出来るはず。

8万円毎月積み立てて、一年約100万円。10年で1000万円。もう少し楽しいことができるかもしれない。

〇20240401 また4月1日がやってきた。

毎年気の利いた嘘をつこうとしているが、今年は特に嘘を言う気になれない。

心の余裕がないのだ。 つまらない男になってしまった。

仕事の都合なのだった。

私の仕事は、3月4月にピークが来る「ある」仕事なのだった。(ボーナス月の8月にも山が来るが)

このページもSNSもほぼ新規投稿できなかった。フェイスブックやってる会社人はよほど暇な人達なのだろう、という気持ちが強いのも更新しなかった要因だ。

写真だけはことあるごとに撮影しているのだが、それを一つ一つ紐解いていく暇がまったくないのだ。

まあ、ゆっくりやっていくことにしよう。

・我が家のAVルームの様子。

最近はもっぱら音出しで、音の傾向を確認する日々。

電源系をいじる=コンセント、プラグ、電源ケーブルなどのパーツ。引き回し。アーシング。

これらは、音を初期化してしまう。

ラックの変更も大きな影響を与えた。

ラックを替えるとやっぱり初めからやり直しの音になる。

12月に音出しを始め、3か月。狙いの通り音に変化が出てきた。

この段階で、可満出来ずにコンセント、ケーブルを変えるとまたリセットされてしまうので焦りは禁物だ。

最近のセッティング

UX-1をゾウセカスの元の位置に戻した。

LX800をダイナセカスに移した。

これがはまった。

UX-1にはPADのボードを敷いている。PADのボードは、宇宙から降り注ぐ電磁波を吸収する、と言うのが開発のコンセプト。

信じられないのだろうが、17、.8年前のPADはそういった面白い開発思想を持っていた。

CDに吹き付けるマイクロコロイドスプレーは、「銀河系エンハンサー」だったし。

電源ケーブルのぶっといクロ巻きのプラズマドミナスは、シース内にある液体を充填して独特の音を作り出す。これが癖になる。

このような思想で展開された商品は、いまや手に入らないものが多い。

PADのボードは初期の頃から、その平滑性を作るのが難点。樹脂に混入するパウダーを均一にするのも困難。という事で早々に製造中止になったものだ。

その当時IKシアターのトランポート(CDプレーヤー)に敷いてその効果を確認。その当時で生産中止だったこのボードを、Ik氏に無理言って一枚譲ってもらったものだ。

15年以上UX-1の音のベースを支えてきたボード。我AVルームのUX-1は、エソテリックのがちがちの音、バキバキの低音、硬い音から、伸びのある、血の通った、情熱感のある、硬質でないダイナミックな、再生音に近づくようにセッティングしてきた。

その根幹が、このPADのボードだった。

それを今回改めて痛感したのだった。ダイナセカスにセッティングしたUX-1の音が激変したからだ。

いろいろな要素を追加、削減していって結論した。

その結果、元のゾウセカスラックに戻し、PADのボードを敷く。

こういう事。

電源を変えたのでまだまだ硬いけれども、大筋で良い方向。床工事をする前は、それまでのチューニングでかなり「良い」音を出していたのだった。

LX800の底力

UX-1に代わって、ダイナセカスに鎮座したのがパイオニアのユニバーサルプレーヤーBDP-LX800だ。

パイオニアがダメになる直前の、最期のハイエンドプレーヤーである。(本当は、LX1000と言う秘密の新製品が開発途上だったらしいが破綻して消えてしまった)

UX-1には合わなかったダイナセカス。じつは、こういう作りの品は、音に良くなくても映像だと素晴らしいことがままある。

はたしてダイナセカスのLX800は、、、

結果スバラシイパフォーマンスを見せた組み合わせだった。

映像は、シャープに、色のにじみは皆無。映像の奥行きはまし、きらめきがほとばしる。

音も若干よくなった=バリバリドスンとシャープにハードにダイナミックに、という長岡流に近づいた=気がする。

ダイナセカスは、構造がより高剛性。重層のボードは高規格物質サンドイッチ。支柱の木材のハード系材質、などによって、高解像、高コントラストによる性質を持っている。

熟成、ふくよかさ、円熟などの要素はこれからの時間がつくっていくのだろう。

〇20240303 ひな祭りかホワイトデーか

バレンタインデーをすっ飛ばして、早くも年度末になってしまった。

現実に起きていることがあまりに多すぎで、雑記帳アップが間に合わないこの数カ月。

1月のIK氏訪問からいろいろあった。

主なイベント、コンテンツ、活動その他もろもろ (^^)

1.我AVルームのセッティング

2.仙台SAIさん宅訪問から虎ロープ氏宅訪問。 オーディオファイル探訪記 in 仙台

3.ゾウセカスラック

4.UX1

5.PADボード

6.J1Pインシュレーター

7.SPECインシュレーター

8.WOWOW放送とBD 対決シリーズ

9.UHDとBD 対決シリーズ

10.FMチューナー 電源コード インシュレーター

11.LX800 セッティング

12.PS4対UB90 または、PS3対UB90 ストリーミングとディスク化したコンテンツ。つまりプレーヤーの違い。

13.AURO3Dの頭上SPとセンタートップ考

14.AURO3Dソフト

などなどが1月から3月初めまで続々と続いた。

仕事も継続しながらなので、なかなか進まず。焦らずゆっくりと進めてきたのだった。

〇20240105 クロックの誘惑

デジタル信号を復調するときに、全チャンネル共通にタイミングを合わせる「クロック」というデバイスがある。

2chでもデジタル方形波のリンギングを無くすのは効果的。ステレオの音場、音像感に大きく影響する。

5.1、7.1などチャンネルが増えると、その復調時のタイミング合わせが必要になる。復調のタイミングが合うと、音像、音場の再現度が飛躍的に高くなります。

何を言っているのかわからない人は読み飛ばしてください。

デジタル→アナログの復調時、チャンネルごとにクロック(水晶、ルビジウムなどの発振素子)があるのではなくマスタークロック一つで各チャンネルのおおもとの起点を創出する。

チャンネルが増えると、デジタル波形でオーバーシュートが起きやすくなり、これはリンギングと言われる現象ですが、音にするとじらついた音になりがち。

ステレオ他多チャンネルになるとリンギングによってステレオ感が疎外される。

そこでクロックの周波数を高くする=fs=36k、44.1k、48k、96k、128kなどを高周波にシフトしていく=とリンギングの影響を可聴帯域の外にデジタルノイズを持って行くことが易しくなったりする。

DSDやハイレゾファイルの復調では5.2Mとか10Mとかかなりクロック周波数を上げるとさらに音が柔軟になり自然になる傾向がある。

クロックの周波数を上げるのは簡単ではない。いわゆる高周波ですので筐体、電源、回路設計、電源設計などトータルでデジタルを扱うことができる技術が必要になる。

かくして高周波のクロックは一つの製品で10万円20万円30万円~というお値段がついて来る。

外部クロックの設定はデジタルプレーヤーが登場したCDDVD時代にさかのぼる。

各コンポーネントはその設計の制約上必要最低限メーカーによってはここを重点につくるなどのポリシーによりグレードが変わる。

クロックはそれなりの(可も不可もない以上のどちらかと言えばより高性能の)デバイスを用いる。つまり重要なデバイスだという事。

例としてはエソテリックのユニバーサルプレーヤーUX-1 (2004年)とX01の外部クロックG-0(50万円)G-0s(120万円) 。

当AVルームのUX-1にG-0s をつないだ時5.1チャンネルの再現度が著しく向上したことを覚えている。

驚くことにDVDの再生画質も向上向上したのだった。

SD→1080pのアップコン画像であるが若干の精細感のアップのほかに特筆すべきは「映像の奥行きが倍増」したことだった。

つまり画も音もリンギングが減り音像がきちんと描かれ画像もすっきりと抜けた。

これは実感した人でないとわかりにくいもの。

そしてそのコスト高によって我が家に外部クロックは導入されずに来た。

外部クロックはその効果が絶大にかかわらず高価格のため導入できない、そのようなぜいたくなコンポなのであった。

2024年1月初頭、会津のIK氏が別件の用事のついでに我が家へやって来た。

目的はUX-1へ10Mクロックをつないでみる企みのためだった。

見た目は素気ないものだが、効果は抜群。

いつの時代もそうなのだがデジタルなのにケーブルを替えると音が変わる。

G-0s の時はデジタルケーブルも電源ケーブルも替えると音が変わることは確認していた。

一般ものから特選品メクセルに替えたら激変。

この写真も同様で、グレードが上がれば上がる程、クロック変更の妙味が味わえるのだった。

この日は通電時間が短かったのだが、それでもおしゃべりしている間にも音がどんどん良くなる。

やはり、外部クロックは有用だった。

今のIK氏システムのハイレゾファイルの復調にも大いに力を発揮しているのだそうだ。

IKシステムではこれらの発振機器は磁力フローティングベースに置かれ微細振動に対処している。

デジタルほど振動対策は効果が出るとのこと。

IK氏はこういった悪魔のささやきを投下していくのが好きなのであった。 (^^)

2024年 新年あけましておめでとうございます。

新年のあいさつも「あと何回」できるか、という年ごろになりました。

あと20回できるとしてその時は今のような脳みそを持っているか、という事も気になる年頃でございます。

私がオーディオと映像に触れあったのは、幼少期の映画、ラジオ、テレビ、ラジカセ。

幼稚園、小学校の学芸会。大人の演劇、歌手の公演のPA装置。。

ラジオとTVはお金がかからない音楽の窓でした。

音楽はいつも自分の身の回りにありました。

昭和の歌謡曲。

テレビから流れてくる西洋音楽。

シャボン玉ホリデーで聴くジャズというジャンルの音楽。

歌謡曲しか知らない私が初めて聴いた洋楽はこの番組のジャズだったかもしれません。

他には映画。

昭和30年代の怪獣映画は若大将がセットされていることが多かった。

若大将=加山雄三の他に日本映画では石原裕次郎。

外国映画ではジェームズボンド007(代表はSコネリー)にはスペクタクルな洋楽が含まれていました。

そんなこんなの雑多なAVがいろんなメディア素朴なオーディオコンポーネント=いわゆるステレオから流れていたのです。

音楽メディアは、LP、EP、ソノシートがメインの時代。

映像はフィルム写真と劇場映画などによって時代を切り取り定着されておりました。

1960年代には家庭用8ミリムービー「シングル8」が発売されトーキー化もされました。

8ミリによって個人が動画を記録するという趣味領域が大いに拡大したのです。

画像動画についてはその所有欲が日本人には強く見られたこともあり、その後AVとして格段の発展を遂げていきます。

1970年代後半には家庭用ビデオベータが普及し始めます。放送局などプロの現場で録音再生機器が普及発展。

TV放送や音楽アナログ盤の製造販売などの局面で技術機械などが拡大発展を遂げて来て、それが民生用にダウンコバートされ画像の記録が一般社会に普及していったのが日本の昭和40年代高度成長時代のお話。

大量生産大量消費の資本主義社会で所得が増え身の回りの嗜好品に資金が回るようになると、いわゆるAV機器のニーズも各段に高まったのでした。

電気機器製造メーカーが数々の映像ビデオ、音声装置オーディオを開発販売していくのが、1960年代~1970年代~1980年代~に顕著に発生。

それは輸出という局面で世界的にも拡大発展していった歴史でもありました。

人類は音楽を再生保存し楽しむ欲求を持っている動物なのかもしれません。日本人は所有に拘る気質が強いのかもしれません。

数々のフォーマットが登場し廃れて行きました。

我々消費者はメーカーのお囃子に乗って踊る駒なのかもしれません。

でも音楽と映画作品を楽しめた瞬間があったわけです。それでしあわせを消費(昇華?)できたのだから言う事はないはずです。

楽しみ幸せには賞味期限があるので楽しめる期間に楽しむのが「吉」なのでしょう。

超巨大容量の記録保管庫(アーカイブ)に人類それぞれ個人の記録が保管されAIに活用される日が来るかもしれません。

日本国が人口減少で将来消滅することになっても日本AIがすべて記録して将来復活またはAIによる日本人アバターが日本の国土を闊歩する日が来るかもしれません。その頃には地球上に他国が国として存在しているかどうかも不明ですが。

最近私の身の回りの色々な人が亡くなっています。

その個人的な記憶記録写真動画愛用の品物などなどはその本人がいなくなると無価値になります。

その辺をAIアーカイブが関係者が生きている限り連綿と保存活用していく未来を考えていく時代なのかもしれない、と感じています。

話がとっちらかってしまいましたが個人の楽しみを楽しめるのはその人が生きている時間だけです。

自分の人生の賞味期限を感じ始めた現在楽しみを実現していった方が自分が消滅する前までのあがきとしては面白いものになるのでは、と心に刻んだ2024年新年所感でした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2024年1月3日 明けましておめでとうございます。

昭和99年 平成36年でございます。

いい加減元号は廃止したほうがよいでしょう。

恐ろしいことに2023年から50年前はなんと私は中学一年生。

さらに56年前は小学1年生。(57年前にいわき市が誕生、、、)

10年前は「つい最近」と感じる今日この頃です。

やばいな~。 (^^)

正月でこのくらいまで。つまり映像を映せるくらいまでセッティング。

1月3日撮影。

右手のラック。

ラックを手前に移動。と言うのは配線結線ができないと地獄だから。

デブの私が入れる空間を作りました。

併せて電源系の整理も実施。

36万円(安値で30万円)

36万円(安値で30万円)1.jpg)